研究会報告

愛知音楽研究会創立10周年記念 レクチャーコンサート&シンポジウム 「日本と音楽:中部地方から考える」

|

|

2025年9月20日(土)13:30~18:30(開場13:00) 会場:名古屋市中村文化小劇場ホール |

第75回研究会 2025年8月24日(日)

|

|

会場:名古屋市東生涯学習センター第4集会室(13:00~16:00)

担当・司会:野中亜紀

研究発表:

黒田清子

「『獅子と岡崎女郎衆』研究に向けて

―国立国会図書館デジタルコレクション史資料の整理」

田舎片麻未

「声と言葉で音楽に出逢うー研究と教育の間」

黒田清子さんのご発表では、江戸初期に流行した踊歌《岡崎踊(岡崎女郎衆)》は一節切や三味線、箏曲にも取り入れられ、

宿場町岡崎の名とともに全国に広まりました。童謡《蝶々》《うさぎ》の源流ともされ、文学や芸能に幅広く痕跡を残していることが紹介されました。

また獅子舞との関わりが論じられ、各地にその痕跡が残る点が大変面白かったです。

今回は特に国立国会図書館デジタルコレクションにおける史資料整理の方針が提示されました。

膨大な資料をどの観点から精査し調査を進めるかについて具体的な方法論をご教示いただけたのも大変興味深かったです。

討議では旋律の系譜や異名同曲の整理、地域をまたいだ史料比較、採譜と先行研究の照合が課題として共有されました。

さらに参加者からは《蝶々》の外国音楽由来への疑問や、フィールドワーク・民族音楽調査の苦労が語られ、

研究者同士の経験交流の意義が強調されました。

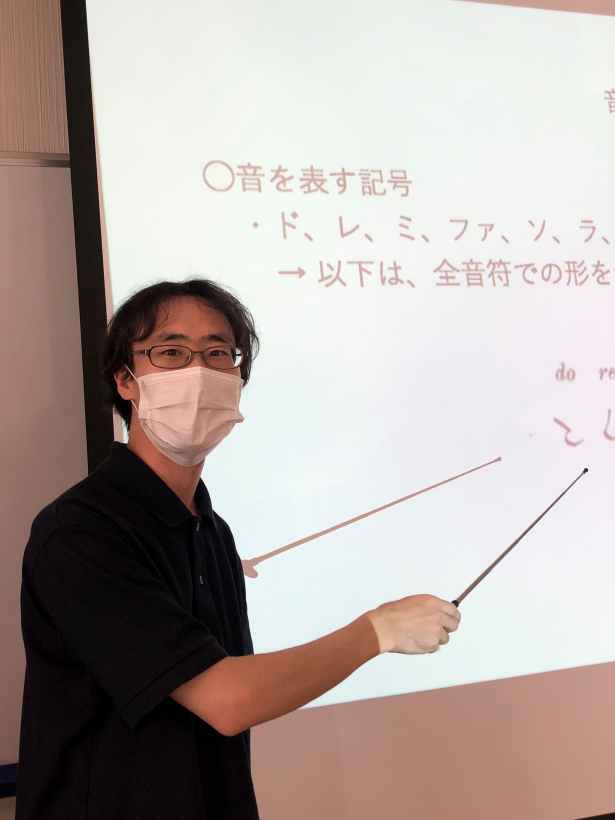

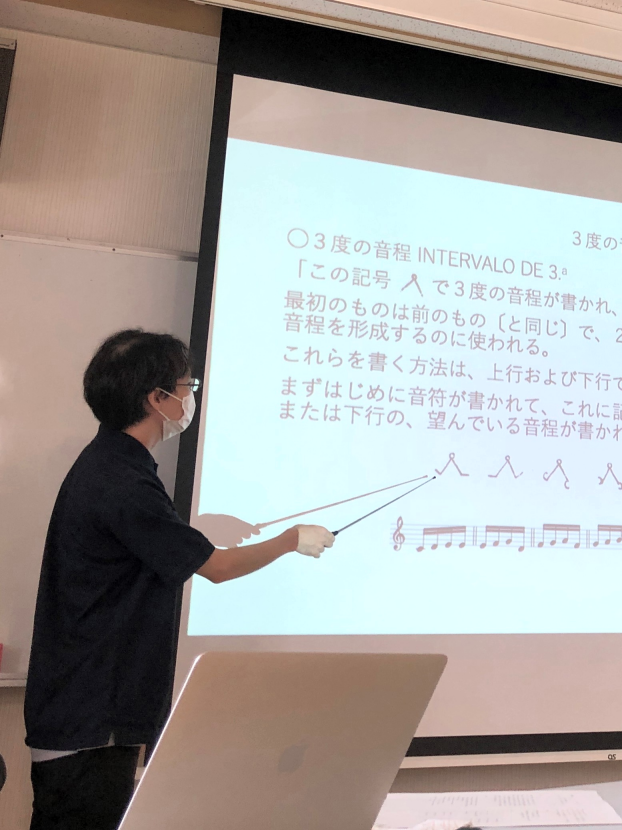

田舎片麻未さんのご発表では、ピアニストの音楽表現研究と学校教育における表現・鑑賞の学習を対比し、

専門性と普遍性の接点を再考しました。Hans Leygraf の打鍵技術に基づく音楽的メソードを紹介するとともに、

実際の音楽科教科書を比較しながら「音を探索する楽しさ」をいかに体感できるかを検討しました。

発表内ではワークショップも行われ、ため息や風を題材に声や言葉で表現を試みるなど、参加型で大変興味深い内容となりました。

体感を通じて音楽と出会う姿勢を共有することで、専門家と非専門家の視点の違いや共通点が明らかになり、

音楽教育における役割をいかに自身が担うかという問いが投げかけられました。討議では、

授業への応用や学生ごとに対応した教育現場で苦難、教育者としての自身の立場への認識理解についての深い意見が交わされました。

第74回研究会 2025年6月15日(日)

|

|

会場:名古屋市東生涯学習センター 第2集会室(9:30~12:30)

担当・司会:高山葉子

研究発表:

堀夏紀

「ナディア・ブーランジェのライス・インスティチュート講義録より:フランスの「新古典主義」に関する一考察」

白石朝子 釘宮貴子

「和歌・俳句と音楽の出会い―レクチャー・コンサート実践に基づくフランス・ドイツ語圏のジャポニスム考察」

堀夏紀さんは、ブーランジェが1925年1月27、28、29日の3日間に渡り、ウイリアム・M・ライス研究所の客員としてテキサス州ヒューストンのスコティッシュ大聖堂で行った

「現代音楽の講演」の内容を紹介されるとともに、その中で発せられたブーランジェの言葉から、フランスにおける「新古典主義」

を理解しようとする試みについてお話しされました。

特に「現代音楽の講演」の第一部として行われた「現代フランス音楽」の講義では、ブーランジェの考える現代フランス音楽の様相や和声、

新しい和声や不協和音への言及がなされたこと、そしてそれに続きフォーレ、フランス6人組を含む全13名の作曲家の作品、

作風の紹介がされたことに注目され、そこから、「新古典主義」という用語が用いられるようになった1923年以前のフランス人作曲家

(フォーレ、およびフォーレの弟子を中心とした作曲家)の作品にも、現在一般的に考えられている「新古典主義」の諸傾向が見出せるのではないかとの所見を述べられました。

発表後にはフランスにおける「新古典主義」の美術との関連などについて活発に意見交換が行われました。

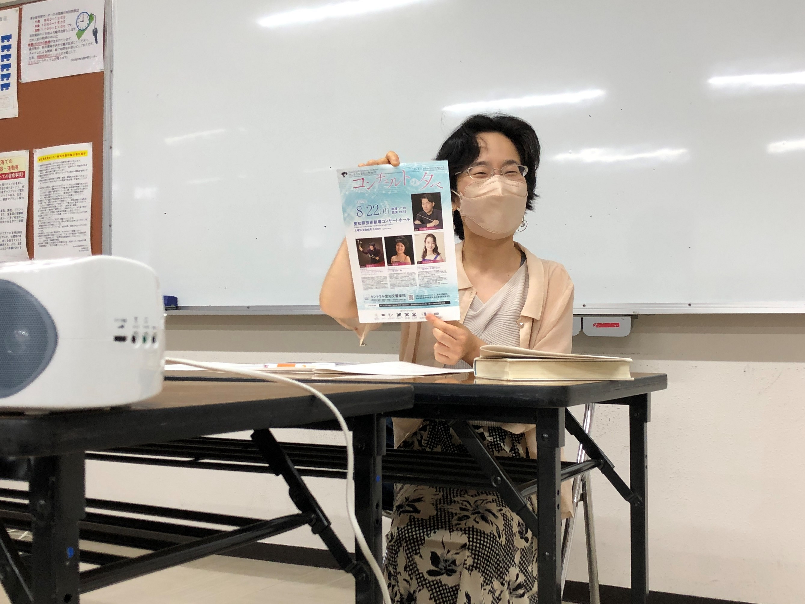

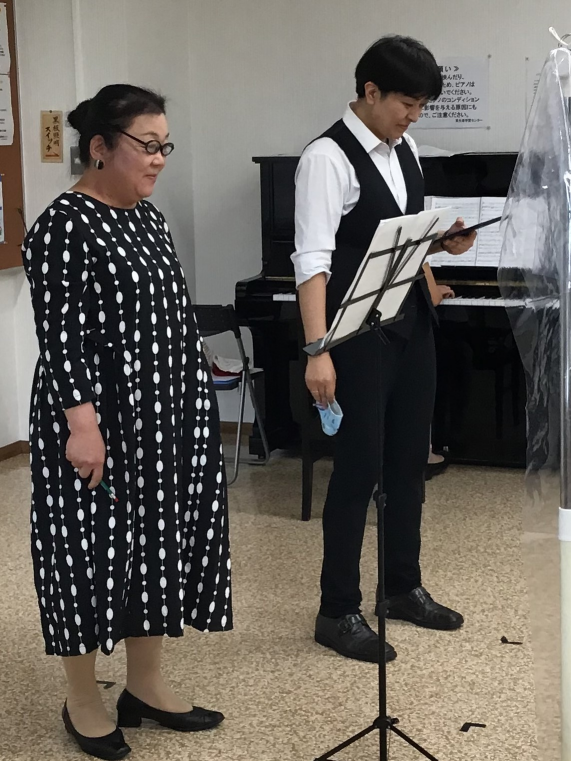

白石朝子さんと釘宮貴子さんは、2025年3月23日に愛知県立劇場小ホールで企画・開催されたレクチャーコンサート「音楽のジャポニズムー和歌と俳句の美の調べー」の構成、

選曲の意図を紹介されるとともに、来場者アンケートから見出された受容の傾向や今後の展望についてお話しされました。

研究会の会場のスクリーンに、コンサート当日にもご披露された作曲家らの顔写真や日本画が飾られた部屋の様子、演奏曲の楽譜の表紙の写真などを映されながら行われたご説明はひとつひとつ大変興味深く、

続いて見せてくださった当日の演奏動画も楽曲への深い理解に支えられた素晴らしいもので、研究会の参加者からも感嘆の声が漏れていました。お客様から寄せられたアンケートにも好意的なお言葉が多かったとのことでした。

なお、こちらのコンサートは続編を考えておられるとのことで、とても楽しみです。

第73回研究会 2025年4月26日(土)

|

|

会場:名古屋市立大学 北千種キャンパス 音響デザイン室(13:00~16:00)

担当・司会:山口真季子

研究発表:

山本宗由 石川貴憲

「服部良一のサクソフォン作品研究」

七條めぐみ

「昭和期『名古屋新聞』の音楽関連記事の調査報告」

山本宗由さんと石川貴憲さんは、服部良一が1941(昭和16)年に作曲した《サキソホン・コンチェルト》(楽譜や録音の所在は不明ながら、

日本人が作曲した最初のサクソフォン協奏曲と推測される作品)に着目して研究を進められており、

コンサートのパンフレットの情報から戦前のみならず戦後にも演奏されている事実を示されました。

またこのコンチェルトの意義を検討するうえで、服部良一のサクソフォンやクラシック音楽との関わり、

クラシックとジャズを融合した「シンフォニック・ジャズ」への志向に加え、

日本におけるサクソフォン受容の状況やジャズが敵性音楽とされていた作曲当時の時代背景についても説明されました。発表後には、

テレビ局や新聞社を通じた楽譜や録音に関する情報収集の可能性、当時の日本におけるジャズの概念についてなど、

活発な意見交換が行われました。

七條めぐみさんのご発表は、「昭和期『名古屋新聞』の音楽関連記事の調査報告」と題して行われました。七條さんは、

2012年から井上さつき先生(当時、愛知県立芸術大学教授)指揮のもとで行われた「鈴木政吉プロジェクト」を引き継ぎ、

同プロジェクトで未完了だった昭和期の『名古屋新聞』の音楽関連記事調査を進められています。今回の発表では、

これまでのプロジェクトの経緯と、2022年から「続・政吉プロジェクト」として行われた、

未整理で残された収集済み記事の一覧作成とファイリングにあたっての方針や浮かび上がってきた問題点について説明されました。

また記事に登場する音楽の傾向や多様なラジオ番組についても実際の記事のコピーを用いて紹介されました。参加者からは、

抜けのある期間の調査やデータベース化など、プロジェクトの今後の展開についてさまざまに意見や情報が交わされました。

第72回研究会 2025年2月16日(日)

|

|

会場:名古屋市東生涯学習センター 第1集会室(9:30~12:30)

担当・司会:明木茂夫

研究発表:

森本頼子

「パーヴェル1世(在位1796-1801)によるオペラ上演活動の再考――西欧でのオペラ体験からロシアの宮廷劇場へ」

山口真季子

「D.シュネーベル《シューベルト・ファンタジー》再考(その2):1989年の改訂を中心に」

森本さんのご発表は、ロシア皇帝パーヴェル1世(1754~1801)の宮廷におけるオペラ上演活動について、

皇太子時代から在位期間にかけての数多くの資料を参照しつつ解明するものでした。パーヴェル1世は皇太子時代の1781年から1782年にかけてウィーンやイタリア、

フランスなど西欧に滞在し、その間多くの音楽家と交流して、様々なオペラを観劇しました。

森本さんのご発表ではそうした西欧での体験がロシア宮廷におけるオペラの上演活動にどのように反映されたかを検証し、

それがその後19世紀のロシア音楽にどのように繋がったのかを考察されました。ロシア音楽史の1ページを埋める意欲的なご研究だったと思います。

山口さんのご発表は、ドイツの作曲家ディーター・シュネーベル(1930~2018)の管弦楽作品「シューベルト・ファンタジー」について、

その初出と1989年の改訂とを比較し、その改訂にどのような意図があったのかを検証するものでした。この作品はシューベルトのト長調ソナタD894を管弦楽に編曲し、

そこに「Blendwerk」と名付けられた弦楽合奏による音響のベールを重ねたもので、山口さんはシュネーベルが改訂に際して行った改変

(そのほとんどが初出に対する削除)がどのように行われたかを丁寧に検証され、そしてそれをシュネーベル自身の著作の記述と照らし合わせつつ、

その改訂が彼の音楽思想のあり方ともシンクロしていることを論じられました。

第71回研究会 2024年12月14日(土)

|

会場:名古屋市立大学 北千種キャンパス 音響デザイン室(13:00~16:00)

担当・司会:七條めぐみ

解説付き音楽上映会:

杉山怜

「ヘルシンキの微分音音楽プログラムでの活動報告」

研究発表:

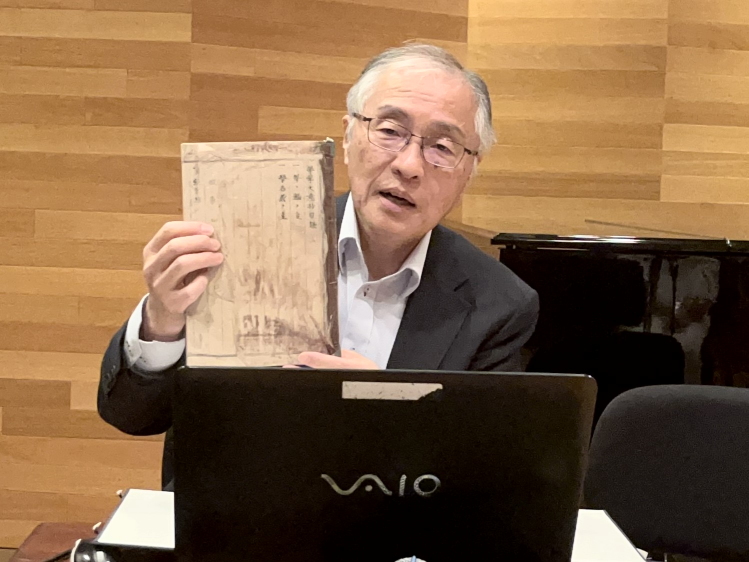

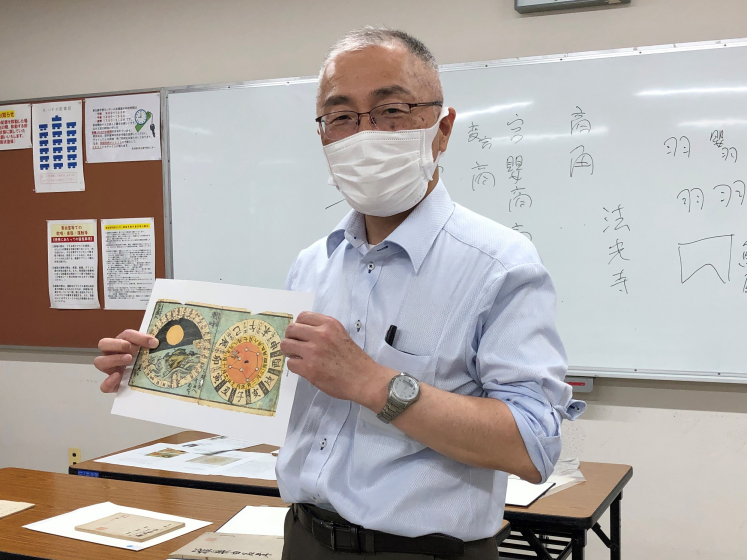

明木茂夫

「庄内藩藩医進藤周人旧蔵写本群について

―その楽書と漢学書から得られる情報」

杉山さんは、2023年9月~2024年6月にかけてフィンランドのヘルシンキで開催された微分音音楽プログラム、

および同プログラムの展示イベントについてご報告され、そのイベントで発表された杉山さんの作品《しずく》(2023)、《N-M-H》(2024)

を紹介されました。

《しずく》は16人の弦楽器奏者がそれぞれ異なる特殊調弦によって演奏することで、六分音や四分音などの微分音を作り出す作品です。

一方で、《N-M-H》は、愛知県や長野県の日常的な風景の映像がランダムに表れる中で、ヴァイオリンの即興演奏による旋律が挿入される作品です。

どちらも、杉山さんの演奏者・研究者としての視点が生かされた作品で、今後の展開が楽しみに待たれます。

明木さんは、新たに入手された資料に関するご発表をされました。進藤周人(1803-1864)は医者でありながら漢学や音楽・和歌などに造詣の深かった人物で、

その蔵書にはこれまでコピーでしか伝えられていなかった山県大弐『琴学正音』の写本や、周人が京都の楽家に雅楽を習っていたことを示す実践的な楽譜が含まれるとのことでした

。ご発表では、古い資料を保存、解読する方法・注意点についても触れられ、参加者との間で活発な意見交換がなされました。

第70回研究会 2024年10月26日(土)

|

会場:名古屋市青少年文化センター(アートピア)第2研修室(13:30~16:00)

担当・司会:堀夏紀

研究発表:

黒田清子

第69回研究会 2024年8月4日(日)

|

|

|

会場:名古屋市立大学 北千種キャンパス 音響デザイン室(12:30~17:00)

担当・司会:井上英章

研究発表:

丹下聡子

「レイモンド橋本保育園での音楽あそび

――2020-2024の振り返りと今後の見通し」

レクチャーコンサート1:

発表:釘宮貴子

演奏:井上ゆかり(ソプラノ)、釘宮冴月(ソプラノ)、釘宮貴子(ピアノ)

「和歌の翻訳から生まれたドイツ歌曲」

レクチャーコンサート2:

発表:籾山陽子

演奏:本田美香・増本公美子・松原宏美・山本馨(以上声楽)堀江真里(ピアノ)

「ヘンデル《アレクサンドロスの饗宴》における英詩の発音と韻律の扱い」

丹下聡子さんは、フルート奏者で保育士である丹下さんの、2020年からこれまでのレイモンド橋本保育園での「音楽あそび」としての活動を振り返り、

その効果や課題について分析し、今後の見通しについて考察されました。丹下さんは、子どもたちが日常的に音楽に触れる環境を整え、

音楽あそびという特別な時間を作るだけではなく、ほかの玩具と同様にハンドベルなど楽器をいつでも手に取れるようにし、

戸外活動として外に出る際には車の音や電車の音を聞くように促してサウンドスケープのワークを行いました。

年齢によって経験できたこととできていないことがあることもわかり、これらを踏まえて保育園という子どもにとっての日常生活の場で、

幼児期の子どものためのより良い音楽経験を提供するためには、保育者としてどのように保育計画していくべきか考察することが課題としました。

参加者とは、その子どもの成長についてや教育方法について議論がなされました。

釘宮貴子さんのレクチャーコンサートでは、釘宮さんのピアノと、演奏協力者として、井上ゆかりさん(ソプラノ)、釘宮冴月さん(ソプラノ)が演奏されました。

19世紀末から20世紀にかけて、ドイツ・オーストリアでは万葉集や古今集の和歌の翻訳にインスピレーションを得てドイツ歌曲が多く作曲されているが、

現在では忘れられており、演奏される機会は少なく、日本ではそれらの楽曲はほとんど知られていない。西洋音楽はこの時代、常に新しい素材を探しており、

その中で日本文化もまた興味深い素材として受容されたと考えられる、という説明の後、カール・フローレンツの和歌の翻訳《東の国からの詩の挨拶》(1894)

とパウル・エンダリンクの翻訳《日本の小説と詩》(1905)に掲載された翻訳詩を歌詞とした歌曲の中から、ウィルヘルム・キーンツルの《4つの日本の歌》(1895)

とフェリックス・ワインガルトナーの《日本の歌》(1908)を中心に、和歌と翻訳詩とドイツ歌曲の関わりを、パワーポイントでの明示により、

比較しながら演奏されました。参加者からは、19世紀末は日本が世界に進出しだした時代であり、歴史的背景からの議論もなされました。

また、素晴らしい演奏に聴き入ってしまった、との声も聞かれました。

籾山陽子さんは、「ヘンデル《アレクサンドロスの饗宴》における英詩の発音と韻律の扱い」と題し、レクチャーコンサートを行いました。

堀江真里さん(ピアノ)、本田美香さん(声楽)、増本公美子さん(声楽)、松原宏美さん(声楽)、山本馨さん(声楽)が演奏されました。

ヘンデルによるドライデンの詩の扱いを発音や韻律を中心に検討し、各曲について、推定した発音や韻律の表現などについて説明した後で演奏されました。

ヘンデルは、ドライデンとハミルトンで歌詞の扱いが異なる箇所では、ドライデンの原詩の表現を採用しており、また、

押韻などはほとんど変更せずにドライデンのものを採用し、すでにイギリスで定評があったドライデンの名詩を尊重しているとみられる、

との説明がありました。参加者からは、声楽の方に対し、息継ぎの場所や、押韻についてなど、歌唱に関する質問がなされました。

第68回研究会 2024年6月8日(土)

|

|

会場:名古屋市東生涯学習センター 第2集会室(9:00~12:00)

担当・司会:森本頼子

セミナー:

松浦弘明

「音楽と研究のための著作権法概説」

研究発表:

安田文野

「紀元二千六百年奉祝楽曲発表演奏会の一考察」

松浦さんは、「音楽と研究のための著作権法概説」と題して、セミナーを実施されました。行政書士および2級知的財産管理技能士でいらっしゃる松浦さんに、

著作権の性質や、文化庁への登録の実益、2018年に著作権の保護期間が70年に変更された背景とその問題点などを分かりやすく解説していただきました。

セミナーの後には、音楽作品の文化庁への登録のタイミングや、楽譜の出版とその利用をめぐる諸問題、論文や書籍への楽譜の掲載方法など、

音楽にかかわる著作権について参加者から多くの質問が出ました。それらの質問に松浦さんに一つずつ丁寧に回答・解説していただくことで、

著作権についてさらに理解を深めることができました。

安田さんは、「紀元二千六百年奉祝楽曲発表演奏会の一考察」と題して、研究発表をされました。

1940年12月に東京と大阪で行われた同演奏会について、洋楽史のなかでどのような意味をもったかを考察されました。

同演奏会が文化交流と対外文化政策の両面を担うものであったことや、特に総譜の作成や、ラジオ放送、レコード発行などにおいて、

前例のない取り組みが行われたことを明らかにされました。質疑応答では、同演奏会で演奏された楽曲や、聴衆の反応、

外国メディアの反応などについて質問やコメントが寄せられ、活発な議論が行われました。このテーマについては、

さまざまな側面からさらに研究を深められる可能性があることが分かりました。

第67回研究会 2024年4月28日(日)

|

|

会場:名古屋市東生涯学習センター 第2集会室(13:00~16:00)

担当・司会:山口真季子

研究発表:

内藤瑠梨

「パーシー・シェリーの抒情詩における技巧とロジャー・クィルターの声楽曲」

呂政慧

「王・胡『唱歌遊戯』にみる日本の唱歌遊戯作品の受容」

内藤瑠梨さんは、シェリーの後期の抒情詩に見られる言葉の技法とその音楽性を踏まえ、

シェリーの詩に付曲したロジャー・クィルターの作品における原詩の扱いを考察されました。参加者からは、

原詩の韻に対するクィルターの対応は一般的ではないかもしれないという意見も出され、

他の作曲家によるテキストの扱い方と比較してみることでクィルターの付曲のユニークさやそうした付曲を喚起するシェリーの詩の特質がさらに浮かび上がってくるように思われました。

呂政慧さんは、中国の王季梁・胡君復編訳『唱歌遊戯』について、参照された日本の唱歌遊戯作品を同定されたうえで、

中国の『唱歌遊戯』と元になった日本の唱歌遊戯作品とを比較検討されました。歌の旋律は保持される一方で、

歌詞や遊戯法は適宜変更が加えられたものもあり、実際にどの程度使用されたかを把握することは難しいものの、

かなり実践的な用途を想定して書かれている点に参加者からも興味深いとの声が聞かれました。

第66回研究会 2024年2月11日(日)

|

会場:名古屋市東生涯学習センター 第1集会室(12:00~16:30)

担当・司会:七條めぐみ

研究発表:

山口真季子

「シューベルトの舞曲の編曲をめぐって」

森本頼子

「「ロシア大歌劇団」(1919、21年来日)とは何者だったのか

――日露米の資料から来歴を探る」

田口麻須美

「モーリス・ドラージュにおけるジャポニスム

――薩摩治郎八との交流から考える考察」

山口真季子さんからは、作曲家・指揮者のブルーノ・マデルナ(1920-1973)によるシューベルトの舞曲

《感傷的なワルツ》のオーケストラ編曲に関するご発表がありました。その中で、

テンポや強弱の変更がどのように生じているか、マデルナがG. ガブリエーリなどの作品をどのように編曲しているかという観点から分析が行われ、

マデルナのオーケストラ編曲の特徴が明らかにされました。

森本頼子さんからは、大正時代に日本を訪れたロシア人オペラ団体の来歴に関するご発表がありました。とりわけ、

メゾソプラノ歌手ブルスカヤ(1886-1954)のロシアでの活動や日本での反響、

渡米後のメトロポリタン・オペラでのキャリアに注目することで、

異色の経歴をもつオペラ歌手としてのブルスカヤの実像が明らかにされました。

田口麻須美さんからは、ドビュッシーやラヴェルとも親交のあった作曲家ドラージュ(1879-1961)に関して、

特に交流が深かった薩摩治郎八の残した言説から考察がなされました。発表後のディスカッションでは、

ドラージュに関する資料全般についてのご説明もあり、今後の展開に向けての意見交換が行われました。

第65回研究会 2023年12月10日(日)

|

|

会場:名古屋市立大学 北千種キャンパス 音響デザイン室(13:00~17:30)

(簡易ハイブリッド開催)

担当・司会:杉山怜

研究発表:

七條めぐみ

「名古屋のドイツ軍俘虜収容所における演劇・音楽活動(1914-1919)」

レクチャーコンサート(研究発表含む)

堀夏紀

「コープランド《ピアノソナタ》作品研究:ドビュッシー後期ピアノ作品《練習曲集》から読み解く和声語法について」

レクチャーコンサート:

上田道子(ピアノ)、籾山陽子(解説)

「スクリャービン《24の前奏曲集》における、ショパンの影響と独自性(4)」

七條めぐみさんは、名古屋収容所で行われた俘虜の文化活動について、

鳴門市ドイツ館・シュトゥットガルト現代史図書館に所蔵される未発表の資料と日本陸軍の記録文書をもとに明らかにされました。

名古屋収容所での演劇・音楽活動に関して新たに確認されたプログラムの内容からその実態について精査され、

また日本陸軍の記録文書からは収容所の活動に対する日本側の反応や管理体制が収容の前期と後期で変化していたことを示されました。

会場とオンラインの参加者からは、使用された楽譜や楽器の問題、日本の他の収容所との比較や資料などについてご意見が寄せられ、

多角的な意見交換がなされました。

堀夏紀さんは、ドビュッシーの《練習曲集第一集》より第2番(3度音程のために)・第3番(4度音程のために)・第4番(6度音程のために)と、

コープランドの《ピアノソナタ》のピアノ演奏を披露され、その後ドビュッシーとコープランドに関する研究を参照しながら作品について解説されました。

ドビュッシーの音楽の解決のない不協和音の使用や、コープランドの音楽にみられる調性と非和声音の響きの融合などに着目され、

また作品に関する言説や、ドビュッシーとコープランドの和声法の類似点について、ピアノの演奏とともにご説明されました。

上田道子さんと籾山陽子さんは、上田さんがスクリャービンの《24の前奏曲集》作品11、ショパンの《24の前奏曲集》

作品28のそれぞれから第17曲・第20曲~第24曲をピアノで演奏され、

同時に籾山さんは事前に録音されたそれらの上田さんの演奏の音響データを分析ソフトで示しながら、各作品の特徴について解説されました。

ショパンとスクリャービンの類似点や独自性について、実際の演奏と音響分析のデータで多角的に示され、

また演奏順をスクリャービンからショパンの順とすることで、スクリャービンの音の響きがショパンにも見出される部分があることを示されました。

第64回研究会 2023年10月15日(日)

|

会場:名古屋市東生涯学習センター 第2集会室(9:30~12:30)

担当・司会:金丸友理絵

研究発表:

釘宮貴子

「日本の物語を題材としたジャポニスムのオペラ」

―フランツ・クルティ≪リリ・ツェー≫(1896)、マンフレート・グルリット≪聖女≫(1920)」

杉山怜

「アルセニー・アヴラーモフと微分音音楽観

―1916年の超半音階主義・総調性をめぐる言説から」

釘宮貴子さんは、ドイツで作曲された日本の物語を題材とした2つのオペラについてお話頂きました。

日本家屋の街並みや、職人たちの手仕事の様子などが舞台上だけでなく、音楽表現においても、

独特のリズムや装飾音などによって巧みに描写されていること、また、歌詞の中にも日本の様子を描写するような内容が見られ、

日本民謡で使用される言葉も使われていることを、譜例と音源を使用しながらご説明下さいました。

ジャポニスムのオペラがサン=サーンスの≪黄色い王女≫を皮切りに、その後イタリアやイギリス、

そしてドイツで作曲されるようになっていった中で、今回発表された2つのオペラは、

原作の日本の物語には本来登場しない人物やエピソードなどの新たな要素を取り入れつつも、日本に実在する物語から日本の世界を読み取り、

それを西洋音楽の楽器編成、様式の中で描こうとした作品であることを説明されました。

杉山怜さんは、ロシアの音楽家アルセニー・アヴラーモフの論考にみられる言説の中から、同時期のロシアの作曲家・ピアニストである、

アレクサンドル・スクリャービンのピアノ作品に対する分析内容をもとに、アヴラーモフの1910年代後半における音楽思想について説明されました。

純正律、平均律よりも微細で多様な超半音階という概念が、シャープやフラットといった、

現代の記譜上のシステムでしか表しえない音認識の枠組みを超えるものであり、

それを超えることこそが芸術家の要求であるとするアヴラーモフの超半音階主義の根幹にある概念についてお話くださいました。

アヴラーモフはスクリャービンの記譜法に着目し、総調性のエンハーモニックとして書かれた音から、さらにそれらの音がどのように進行、

発展していくかということを分析することで、そこに超半音階的手法を見出そうとしているということを、譜例を使って詳細に説明されました。

1920年頃から隆盛をみせる微分音についての研究の普及に大きく貢献したとされるアヴラーモフの論考の内容について知ることができる非常に貴重な機会となりました。

また、アヴラーモフの分析内容を知ったことで、スクリャービンの作品をまた違った印象で聴くことができ、非常に興味深いと感じました。

第63回研究会 2023年8月6日(日)

|

|

オンライン開催(14:00~17:00)

担当・司会:高山葉子

研究発表:

丹下聡子

「保育園での音楽あそびーー音楽を通して覗く世界の国」

活動報告;

江頭摩耶

「モザンビーク共和国のシキツィ・プロジェクトを通して考える 音楽の社会活動」

丹下聡子さんは、保育園における音楽を通した教育実践についてご報告されました。

前回のご発表時に、保育所保育指針による五領域にはそれぞれに『音楽あそび』に取り入れられるねらいや内容があると示されましたが、

今回のご発表では実際に現場で試みられた実践例を通して、より具体的に子どもたちに見られた反応をお話しされました。

丹下さんは現在担任として日々子ども達に寄り添っておられるため、

子どもたちの生活の中にある小さなきっかけを、音楽的手法を通してより大きな世界に拡げてゆかれる流れが非常に巧みで、

幼児教育の新たな可能性を感じさせる印象的なご発表でした。

江頭摩耶さんは、2014年から関わっていらっしゃる同国の青少年への教育活動の現状とその成果、課題についてご報告されました。

プロジェクト設立から10年目を迎え、育った生徒達の中には指導者としてプロジェクト内で活躍する者が出てくるなど、地道な活動が実を結びつつある一方、

貧困層出身の子ども達の中には、音楽教育を受ける以前に家庭的、健康的問題を抱えている者も多く、

レッスンの継続自体がなかなか困難であるという事実もお話しされ、困難な生活環境の生徒への理解と支援を呼び掛けられました。

第62回研究会 2023年6月24日(土)

|

|

会場:名古屋市立大学 北千種キャンパス 音響デザイン室(9:30~12:30)

担当・司会:堀夏紀

研究発表:

井上英章

「脳波データを活用した音楽化と直接可聴化による楽曲生成」

籾山陽子(実演:山本馨)

「ヘンデル《アレクサンドロスの饗宴》における英詩の扱い

―発音・韻律の視点から(第1部)」

井上英章さんは、BCMI (Brain Copmuter Music Interface)の先行研究や経緯を踏まえた上で、

Beethovenの《交響曲第6番第3楽章》やBarberの《弦楽のためのアダージオ》

の楽曲やジブリ映画の静止画画像等を用いた研究方法やその方針について、

そして実験結果を詳細なデータと共にご報告されました。

また音響デザイン室の機材を利用して、その研究成果を実際に体験して頂く試みもされました。

籾山陽子さんは、先ずヘンデルが1763年に作曲した《アレクサンドロスの饗宴》

の原詩の創作者ドライデンや楽曲背景・内容についてご説明された後、

その詩を基に台本を創作したハミルトンNewburgh Hamilton (1691-1791)

と原詩のテクストの違いについて述べられました。そして《アレクサンドロスの饗宴》

におけるヘンデルの歌詞の扱いについて山本馨さんの実演も交え考察され、

ヘンデルが既にイギリスで定評のあるドライデンの名詩を尊重し韻律や発音をなるべくそのまま用いていることを明らかにされました。

第61回研究会 2023年4月29日(土祝)

|

会場:名古屋市東生涯学習センター 第2集会室(13:00~16:00)

司会:山口真季子

研究発表:

山本宗由

「スティーヴ・ライヒ作曲〈ナゴヤ・マリンバ〉に関する一考察」

研究ノート:

松浦弘明

「ショスタコーヴィチの交響曲第5番をめぐる試論

―『ショスタコーヴィチの証言』から見る「強制された歓喜」」

松浦弘明さんは、まずヴォルコフ編『ショスタコーヴィチの証言』の扱いについて先行研究の諸見解を踏まえられたうえで、

ショスタコーヴィチの交響曲第5番終楽章の解釈をめぐってこの『証言』が意義を持ちうるという立場でお話をされました。

指揮者によって終楽章の「歓喜」のテンポが大きく異なることを示され、そうした演奏解釈、

そしてそれを受け止める聴き手の解釈に対して『証言』の内容が影響している可能性に言及されました。

質疑応答では、ショスタコーヴィチ研究における近年の目ざましい展開が話題にのぼり、

また参加者同士のショスタコーヴィチに対するイメージの差がまさにこの作曲家の研究史そのものを反映しているという興味深い状況が浮かび上がりました。

山本宗由さんは、1994年にしらかわホールこけら落とし公演で初演されたライヒの《ナゴヤ・マリンバ》について、

初演者への聞き取りをとおした新たな視点からの考察を紹介されました。

もともとガムランのための音楽を委嘱されたライヒがそれを断わり、マリンバのための作品を提供した経緯から、

初演者は当該作品から作曲者のガムランへの意識を感じ取ったのに対して、

これまでこの作品を論じた先行研究でガムランとの関連を指摘するものはないそうです。初演時の経緯や、

出版の段階で初演時から変更された終結部など、

一般に知られていない事実に目を向けることによってこの作品の新たな解釈の可能性が示されましたが、

作曲者が存命であることから本人への聞き取りも含めたさらなる研究の展開も期待されるご発表でした。

第60回研究会 2023年2月18日(土)

|

会場:名古屋市東生涯学習センター 第1集会室(13:00~16:00)

司会:七條めぐみ

研究発表:

森本頼子

「1930~40年代の上海フランス租界におけるラジオ音楽放送

― FFZの芸術音楽番組を中心に ―」

山口真季子

「マデルナによるシューベルト作品編曲」

森本頼子さんからは、2023年1月に刊行された『上海フランス租界への招待――日中仏三か国の文化交流』

(榎本泰子・森本頼子・藤野志織編著、勉誠出版)より、森本さんの論文「上海のフランス語ラジオ放送

(FFZ)と音楽――グロボワ制作の芸術音楽番組を中心に」にもとづくご発表がありました。ご発表では、

上海フランス租界の成り立ちや、共同租界との運営方法の違いに言及された上で、

上海アリアンス・フランセーズが行っていたラジオ放送の芸術音楽番組がどのようなものであったか、

プログラムの分析から明らかにされました。とりわけ、プログラムにおけるロシア音楽の存在感が大きいことに注目され、

フランス本国とは異なる上海の地域性を反映するものという考察を示されました。

山口真季子さんからは、シューベルトの器楽作品に対する評価の歴史的転換を明らかにする研究の一環として、

ブルーノ・マデルナ(1920-1973)によるシューベルトのピアノ連弾作品のオーケストラ編曲についてのご発表がありました。

ご発表では、マデルナがシューベルトの連弾曲にオーケストラのイメージを抱いていたことに触れた上で、

編曲版を詳しく分析することで、シューベルトの管弦楽作品に特徴的な手法が編曲版に現れていることを明らかにされました。

また、この編曲はマデルナが第2次世界大戦後の音楽を経験しているからこそ生まれたものであるという指摘もなされました。

第59回研究会 2022年12月18日(日)

|

オンライン開催(9:00~12:00)

司会:堀夏紀

研究発表:

釘宮貴子

「テオドール・サントーのオペラ《タイフーン》(1924)

―プッチーニの幻影―」

白石朝子

「アンリ・ジル=マルシェックス『フランスの作曲家のピアノ言語』(1956)から読み解くフランス・ピアノ音楽の変遷」

釘宮貴子さんからは、メルヒオル・レンジェル(1880-1974) の戯曲『タイフーン』(1900) を元に作曲された、

テオドール・サーントー(1877-1934) のオペラ《タイフーン》(1924) の内容や特徴、歴史的背景に関するご発表がありました。

オペラ《タイフーン》の内容や特徴について、当時、ヨーロッパで広がっていた「黄禍論」の思想やジャポニズムの影響を受けていること、

また、作品の中で「君が代」「さくら」「祭りばやし」等の日本の歌旋律が、サーント―独自の近代和声で引用されていること、

加えて、物語が日本古来のものではなくヨーロッパで創作されたことを、プッチーニのオペラ《蝶々夫人》(1904) との比較も交えて考察されました。

その上で《タイフーン》が、新しいカテゴリーに属するジャポニズムのオペラであることを言及されました。

白石朝子さんからは、アンリ・ジル=マルシェックス(1894-1970)が、『La revue musical』No.226(特別号)「フランスの器楽芸術 L'art instrumental en France」に発表した論文

“Le langage pianistique des compositeurs français”について、ご発表がありました。白石さんは、その内容を ― 1) 18世紀後半:フランス・クラヴサン学派からピアノ・フォルテへ

2) 18世紀末から19世紀初頭:不毛な時代と評価すべき音楽家 3)19世紀以降:ショパン・リストの活躍とその後の継承 ― の3つに分類され、作曲家や楽曲の事例を用いて詳細にご説明されました。

また、ジル=マルシェックスが、“フランス人のピアノ語法”ではなく、“フランスのピアノ語法”をピアノ奏者、ピアノ教育、ピアノ作品の視点から述べたことについて、

言及されました。

第58回研究会 2022年10月22日(土)

|

会場:名古屋市東生涯学習センター 第2集会室(13:30~16:30)

司会:明木茂夫

研究発表:

杉山怜

「19世紀スペインの音楽速記術(2)

― マルティによる解説書(1833年)をもとに ―」

金丸友理絵

「A. シュナーベルの楽曲構造分析と拍節アクセント理論」

杉山怜さんからは、スペインのフランシスコ・デ・バウラ・マルティ(1761-1827)による音楽速記術の書『音楽の速記術』(1933年刊)の内容や歴史背景に関するご発表がありました。その速記の書法や記号の解析、発表者自身による速記例の五線譜化、さらに前回(1)の発表で扱ったエスクルディアによる速記法との比較を通して、マルティの音楽速記法の得失やその歴史上の意義などへの言及がありました。

金丸友理絵さんからは、アルトゥール・シュナーベル(1882-1951)によるベートーベンピアノソナタ校訂譜に記された、楽節と拍節をめぐるご発表がありました。シュナーベルがローマ数字を記入することで示した楽節と、その他の指示記号を分析し、さらにシュナーベル自身の演奏の録音と比較することを通じて、18世紀以来の音楽理論と、シュナーベル自身の演奏家としての実践との双方の角度から、楽節構造と拍節アクセント理論についての詳細な分析と考察がなされました。

第57回研究会 2022年8月6日(土)

|

オンライン開催(14:00~17:00)

司会:井上英章

研究発表:

丹下聡子

「保育所保育指針による五領域を育む『音楽あそび』

―実践と考察」」

報告:

太田結梨

「ハノーファー音楽演劇メディア大学での近況報告

―室内楽科とピアノ科のカリキュラム、演奏の機会等について」

丹下聡子さんは、保育指針の五領域と音楽活動の関連性と、丹下さんが実践された「音楽あそび」のうち、「サウンドスケープ」と「音楽の旅」について報告されました。

「サウンドスケープ」では、はじめは身の回りの音に気づくことができなかった子どもたちが、回を重ねるごとに、自ら音を聞こうとする様子についてご報告されました。また,「音楽の旅」では、フィンランドとイギリスを取り上げ、この二つの国の音楽だけでははなく、地球儀や国旗の絵本への興味も深めることができた、と実践の内容を詳しくご説明されました。

これらの実践により、音楽を通じて保育指針の五領域を育むことは可能であり、更に実践をふやしていきたい、とお話しされました。

太田結梨さんは、現地ハノーファーから、太田さんが在籍されている「ハノーファー音楽演劇メディア大学室内楽科」の紹介と近況についてお話しされました。

ハノーファー音楽演劇メディア大学は、1897年創立で1500人の学生を擁する音楽大学であり、中でもピアノ科は、国際的に活躍するピアニストを多数輩出しているとご紹介されました。

また、大学ではコンサートがほぼ毎日開かれており、中でも 毎週月曜午後の室内楽コンサートは地元の人々からの人気が高く、多くの観客の前で演奏することができたとお話しされました。この他、6 月の室内楽科主催のフェスティバルや、学外で出演したコンサート等の様子について写真を交えてご報告され、現地でのご活躍に、皆様から激励や感想、質問など様々な意見交換がなされました。

第56回研究会 2022年6月11日(土)

|

会場:名古屋市東生涯学習センター 第4集会室(9:30~12:30)

司会:金丸友理絵

研究発表:

堀夏紀

「シンフォニック・ジャズとジョージ・ガーシュイン:

《ラプソディー・イン・ブルー》と《ピアノ協奏曲ヘ調》を巡って」

明木茂夫

「中京大学新収蔵音楽関係古典籍解題

――『呂律早操旋宮図』を中心に」

堀夏紀さんは、それぞれの作品とシンフォニック・ジャズとの関連性について発表されました。

シンフォニック・ジャズというものについて、その生みの親とも言われるポール・ホワイトマンの自著に基づいて説明されました。

いわゆる純正ジャズとは異なる、ジャズの語法と古典音楽形式を融合させた新たなアメリカ音楽が、

ホワイトマンからガーシュインへと受け継がれ、楽器の編成や作品の形式がどのように変化していったのかを、

ガーシュインの自筆譜のファクシミリや本人の演奏の音源を用いて詳しく説明されました。

明木茂夫さんは、中京大学収蔵の江戸時代から明治にかけての音楽関係の古書の中から、いくつもの貴重な資料を紹介して下さいました。

まずは「呂律早操旋宮図」について、絶対音高を示す十二律呂と西洋音名が配置された円の上で、

相対音程を示す五声・七声(雅楽と仏教で用いられる調子)が書かれた円を適切な位置に回転させることで、

ある調子の構成音が十二律呂のどの位置にあたるのかが一目瞭然となる仕組みを説明されました。

またその作成者の情報をもとに、この呂律早操旋宮図がどのような目的で使われたのかということを考察されました。

この他にも、浄土真宗大谷派の声明楽譜や明治期に書かれた雅楽曲名考等々、

普段はあまり見ることのできない資料を沢山見せて頂く大変貴重な機会となりました。

第55回研究会 2022年4月24日(日)

|

オンライン開催(13:00~16:00)

司会:高山葉子

研究発表:

七條めぐみ

「ゲオルク・ヴィルヘルム統治時代のツェレにおけるフランス人音楽家・舞踏家の活動(1665-1705)」

山本宗由

「1910年代の日本の公共図書館における音楽資料――現存している目録の調査から」

七條めぐみさんは、17世紀にフランスを亡命した改革派プロテスタント教徒(ユグノー) がドイツの音楽文化に与えた影響についてお話しされました。

ツェレでは、リューネブルク侯ゲオルク・ヴィルヘルムの夫人であるエレオノール・デミエ・

ドルブルーズの采配によりユグノーへの配慮が行われ、特に彼女の故郷の近親者が宮廷関連の職や軍事関係に重用されていたこと、

また宮廷楽団にも多くユグノーが採用されたことから、当時において他に類を見ないほどフランス人の影響が強くなっていたことなどについて明らかにされました。

山本宗由さんは、1910年から1910年までの日本の公共図書館における音楽資料の状況を、

当時の爆発的な図書館数の増加や1910年代までの音楽書の出版状況などと照らし合わせ、

どれだけの資料が図書館で受け入れられていたのかについてお話されました。また、調査の結果、

1910年代の図書館において音楽資料は少ないながらも所蔵されていたが、どのような資料を所蔵するべきか、

また音楽資料の分類の方法などに決まった傾向は見られず、各図書館が模索していたという状況を明らかにされました。

第54回研究会 2022年2月20日(日)

|

|

オンライン開催(9:30~12:30)

司会:杉山怜

研究発表:

山口真季子

「ディーター・シュネーベルによるシューベルト作品分析」

著書紹介:

森本頼子、七條めぐみ、深堀彩香、山口真季子、籾山陽子

『音楽と越境――8つの視点が拓く音楽研究の地平』

山口さんは、ディーター・シュネーベルがシューベルトの音楽を主題として執筆した1969年と1978年の論考をもとに、

シュネーベルがシューベルトの音楽をどのようにとらえ、分析しているのかを明らかにされました。

音楽における時間をキーワードとして、シュネーベルがシューベルトの音楽にみられる時間的な構造や形式的な構造に着目しながら、

それらをさまざまな時間構成の可能性として論じていることを、作品の譜例を用いながら説明されました。

著書紹介では、「越境」という観点からさまざまな視点で執筆された音楽論集の読みどころが紹介されました。

日本洋楽史、宗教・思想、音楽研究といった多様な内容と、それぞれの章を横断し関連づけるキーワード、

そして学際的な研究内容といった特色を、それぞれの箇所の一部を紹介しながら説明されました。

編集の裏話として、欧文表記が多いことから縦書きではなく横書きとなっていること、

文末脚注ではなく該当する頁に脚注を置いて読みやすくしていること、などのポイントも挙げられました。

第53回研究会 2021年12月11日(土)

|

オンライン開催(9:30~12:30)

司会:七條めぐみ

研究発表:

水野みか子

「音色表現における電子音響音楽と器楽音楽の時間概念について」

レクチャコンサート:

上田道子(ピアノ)、籾山陽子(解説)

「スクリャービン《24の前奏曲集》における、ショパンの影響と独自性(3)」

水野さんは、「音色」をめぐる表現の変化・発展について発表されました。とりわけ、「音色timbre」という用語が、20世紀初頭の新ウィーン楽派やドビュッシー以降、

世紀半ばのいわゆる「前衛音楽」を経て、スペクトル楽派やその後の世代に至るまでの作曲家によってどのように意味づけされ、他の音楽的な概念と関連づけられているのかを、

豊富な先行研究や分析事例をもとに整理されました。その中で、電子音響音楽に関する音楽学分野での研究が国際的に盛り上がっているのに対し、

日本では情報処理学や脳科学分野からのアプローチに比べ、音楽学における研究が少ないことも指摘されました。

籾山さんと上田さんは、スクリャービンの《24の前奏曲集》とショパンの同名作品を比較するレクチャーコンサートシリーズの3回目を行われました。今回は、

第9曲~第12曲、第14曲、第19曲を取り上げ、スクリャービンとショパンの書法を聴き比べました。また、両者の演奏音源を音響学的にも分析され、

スクリャービンとショパンの音楽が「音」としてどのような特徴を示すかを述べられました。これにより、楽曲分析と音響分析を組み合わせて作曲家の書法を見直すという、

研究の新たな展開を示されました。

第52回研究会 2021年10月10日(日)

|

オンライン開催(12:00~16:30)

司会:山本宗由

研究発表:

釘宮貴子

「19世紀末のドイツにおけるジャポニスム・オペラ フランツ・クルティ《リリ・ツェー》(1896)

―描かれた日本とは?―」

森本頼子

「大正期「ロシア大歌劇団」の日本巡業(1919、21年)

―関西公演に着目して―」

安田文野

「紀元二千六百年奉祝と音楽界

―紀元二千六百年奉祝楽曲発表演奏会を中心に」

釘宮貴子さんは、オペラ《リリ・ツェー》を対象に、取り入れられた日本的な要素について分析をされました。

日本でもあまり知られていない《リリ・ツェー》について、譜例や音源をもとに、他のジャポニスム・オペラとの違いも踏まえながら、

特徴をわかりやすくご発表いただきました。

森本頼子さんは、これまで関東での公演にばかり言及されていた「ロシア大歌劇団」について、

関西での公演に着目したご発表をいただきました。現存している記録を丹念に集めて分析されたご発表で、

日本におけるオペラ受容の多様な側面を垣間見ることができました。

安田文野さんは、博士論文のご研究の一部である紀元二千六百年奉祝楽曲発表演奏会についてご発表いただきました。

戦時下における特殊な状況での、国際色のある複雑な演奏会について、一次資料をもとにした詳細な調査の結果をまとめられ、

この演奏会の新しい見方を提示されました。

第51回研究会 2021年8月7日(土)

|

|

|

会場:名古屋市東生涯学習センター 視聴覚室(9:30~12:30)

司会:山口真季子

研究発表:

杉山怜

「19世紀スペインの音楽速記術

――セラフィン・ラモン・グアス・イ・エスクルディアによる教本(1895年)をもとに」

研究発表+実演:

「ヘンデル《快活の人、沈思の人、中庸の人》の歌詞の扱い

――発音と気質表現に着目して」

研究発表:籾山陽子

歌唱実演:磯村美有紀、加藤愛、本田美香、

増本公美子、山本馨

ピアノ:堀江真里

杉山怜さんは、グアス・イ・エスクルディアが音楽をすばやく書き留めるために自身で考案した音楽速記術を解説した著書をもとにお話しされました。

発表では、この著書に示された筆記方法を具体的に説明されたうえで、著書に例示されている筆記例を杉山さんが本来の楽譜の形に反訳(翻譜)されたものも示され、

同書を非常に丹念に読み解かれている様子が印象的でした。質疑応答では、特にこの音楽速記術の活用のされ方について意見交換がなされました。

籾山陽子さんは、ヘンデル《快活の人、沈思の人、中庸の人》のうち特に第1部について発表されました。発表は、

ミルトンの詩の発音をヘンデルが踏襲している箇所や変化させている箇所、「快活の人」「沈思の人」それぞれに対する音楽表現、

各曲に見られる音画法について籾山さんがお話しされたあと、実際に実演を聴かせていただくというかたちで進行しました。

説明していただいた内容を実際に耳で確認することができる、大変貴重な機会となりました。

第50回研究会 2021年6月20日(日)

|

|

会場:名古屋市東生涯学習センター 第4集会室(9:00~12:00)

司会:安田文野

研究発表:

丹下聡子

「保育所での音楽活動に関する研究」

井上英章

「長調と短調を聴取時の脳波変動とそのデータ活用

(脳波データによる楽曲生成)」

丹下聡子さんは、保育所保育指針が改定された2017年以降の保育音楽に関する先行研究・実践報告の分析と、ご自身が保育園で行っている音楽活動を発表されました。

「声」や「音」を用いた音楽表現活動に比べ、音楽会など演奏家を交えた「音楽」があまり行われていない現状を示した上で、

ご自身が行っているリズム遊びやフルート音楽の鑑賞などを交えた音楽活動を紹介されました。そして、

保育者養成校や保育現場における音楽活動の課題を指摘されました。

井上英章さんは、ドヴォルザークやベートーヴェンの楽曲を聴取した際の脳波データを収集・分析した結果から、

長調や短調といった調性と脳波の一つであるα波の関係を考察されました。調の展開に伴うa波の変化を指摘するとともに、

脳波データを用いた楽曲生成など、脳波データの表現媒体としての可能性と課題を提示されました。

いずれの発表においても、参加者がそれぞれの視点から質問・意見を述べ、活発な意見交換がなされました。

第49回研究会 2021年4月24日(土)

|

|

会場:名古屋市東生涯学習センター 第4集会室(13:00~16:00)

司会:森本頼子

研究発表:

明木茂夫

「橘春暉(南谿)の古律関連写本二種

――『古律図説』と『律呂抄』について」

七條めぐみ

「ドイツ統治下の青島における第三海兵大隊軍楽隊の活動(1897-1914)」

明木さんは、ご自身が最近入手された橘春暉の二種の写本について、分析結果をご報告いただきました。

これらの写本には、「平調板」と「律管」という二つの楽器の図が収録されており、それがその後も広く参照されていたことなどから、

この写本に大きな発見となりうる内容が含まれている可能性を指摘されました。

また、写本の現物をお持ちいただき、参加者がその内容を手にとって確認する時間も設けられ、貴重な体験をすることができました。

七條さんは、これまで総合的な研究が行われてこなかった、第三海兵大隊軍楽隊の音楽活動について、

当時青島で刊行されていたドイツ語新聞の記事などをもとに、その詳細を明らかにされました。

ヴィレという優秀な指揮者のもとに、充実したプログラムによる演奏会が行われていたことや、

その演奏会に対してさまざまな批評があったことなどを示され、青島における軍楽隊の活動を具体的にうかがい知ることができました。

いずれの発表においても、参加者がそれぞれの視点から質問・意見を述べ、活発な意見交換がなされました。

お二人のご研究の進展を楽しみにしております。

第48回研究会 2021年2月27日(土)

|

会場:名古屋市東生涯学習センター 第1集会室(13:30~16:30)

司会:籾山陽子

研究発表:

山口真季子

「ヘルマン・シェルヘンとダルムシュタット国際現代音楽夏期講習会――1947年を中心に――」

金丸友理絵

「アルトゥール・シュナーベル校訂 ベートーヴェンのピアノソナタ全集

―スラーの加筆・変更についての考察―」

山口真季子さんは、指揮者ヘルマン・シェルヘンがダルムシュタット講習会の最初の10年に決定的な影響を及ぼしたとされていることに着目し、

そのうち1947年の講習会での講演について詳細に調査し考察した内容を述べられました。特に、

シェルヘンがベートーヴェンの《第9》にシェーンベルクらの現代音楽の萌芽が見られるとしていることを、

楽譜や演奏の録音を示して説明され、また、演奏には聴衆も関わらなければならないという指揮者ならではの考え方も解説されました。

金丸友理絵さんは、ベートーヴェンのピアノソナタの初版譜のスラーとアルトゥール・シュナーベルが校訂した楽譜のスラーの付け方を、

多くの譜例を示して比較検討し、シュナーベルの解釈について考察されました。最高音や拍節を強調する伝統的な演奏方法は排し、

旋律の動的な方向性を重視する奏法を推奨する意図がみられること、

指使いもスラーに準じたものにして音としてどのように知覚されるかを意識していること等を示されました。

いずれの発表においても、参加者がそれぞれの視点から質問・意見を述べ、活発な意見交換がなされました。

第47回研究会 2020年12月13日(日)

|

|

オンライン研究会(13:30~16:30)

司会:堀夏紀

レクチャーコンサート:

上田道子(Pf)・籾山陽子

「スクリャービン《24の前奏曲集》における、ショパンの影響と独自性(2)」

研究発表:

山本宗由

「地域の劇場におけるアーカイブ構築の課題」

上田さんと籾山さんは、上田さんによるスクリャービンとショパンの前奏曲第5番~第8番、第15番、第16番の比較演奏を通じて、

その対照性また3全音の使用を中心に分析、考察されたものでした。他にもスクリャービンの前奏曲第16番がショパンのピアノソナタ第2番作品35

『葬送』を想起させるが独自のものであること、スクリャービンの和音の演奏法等について述べられました。

山本さんは、ご自身が務めていらっしゃる長久手市文化の家のアーカイブズ事業を例に挙げ、

地域の劇場が抱えているアーカイブズ構築の課題や意義について、

また将来的に同一ジャンルの公演情報が横断的に検索できるようなデータベースがあることが望ましいことを述べられました。

第46回研究会 2020年10月25日(日)

|

会場:名古屋市芸術創造センター 中会議室・小会議室Ⅱ(2室連結)(13:00~16:00)

司会:深堀彩香

研究発表:

野中亜紀

「ツタンカーメン王墓出土の楽器について」

林宏樹、水野みか子

「20世紀電子音響音楽における音響思想

――ピエール・シェフェールにおける還元的聴取と音の類型」

野中さんは、ツタンカーメン王墓から出土した3種類の楽器のうち、打楽器であるクラッパーに焦点をあて、

先行研究での指摘やその問題点を明らかにした上で、他の副葬品と比較分析し、これまでとは異なる観点から検討されました。

クラッパーの演奏方法やクラッパーに刻まれた銘文の意味について、図表や写真、

家系図などを使用しながら複雑な内容を非常にわかりやすく解説され、

新たな可能性について述べられました。

林さんと水野さんは、ミュジック・コンクレートの様々な成果を理論書としてまとめた『音響オブジェ論』(1966)

に基づいて考察した、シェフェールの音響思想について発表されました。

シェフェールの音響思想をたどる重要な書籍や近年の研究状況をおさえつつ、

今回は特に還元的聴取と音の類型学の2点に焦点をあて、独特の用語や概念等について具体例を交えながら解説され、

彼の音響思想の一端を示されました。

第43回研究会 2020年9月5日(土)

|

オンライン研究会(9:30~12:30)

司会:高山葉子

研究発表(レクチャーコンサート(Pf)):

堀夏紀

「エリオット・カーター《ピアノソナタ》の一考察

――「転換期」における音楽語法について」

研究発表:

森本頼子

「大正期日本における白系ロシア人のオペラ活動

――1919、21年の「ロシア大歌劇団」公演を中心に」

掘さんは、まず掘さん自身による演奏の動画で《ピアノソナタ》のご紹介をされた後、

この作品が新古典主義の影響を受けつつも、カーターが独自の音楽語法の獲得に至るまでの「転換期」にあるものだとして、

特にリズムの面におけるジャズの影響について考察されました。

また、カーターがこの作品の完成の2年後に、カーターの作曲技法の代名詞ともいえる

「メトリック・モジュレーション」を完成させていることに触れ、

この作品にも既にその片鱗が見られることに加え、

ナディア・ブーランジェから継承した“la grande ligne”というアイディアや、

現代グランドピアノの特徴を活かすピアニズムなども作品作りの意識にあることを、

楽曲分析や彼自身の言葉から明らかにされました。

森本さんは、1919年と21年に来日した「ロシア大歌劇団Russian Grand Opera Company」について、

その発足の経緯や巡業の足取り、組織などについて、当時の新聞等を綿密に調査して発表されました。

また、日本公演に至る経緯や2回の来日時の公演のプログラム、またそれぞれの公演に対する世間の反響や成果も、

新聞の批評記事や著名人らが残した言葉から分析され、

更に日本公演と上海公演、ニューヨーク公演それぞれに用意されたプログラムの違いにも触れながら、

ロシア大歌劇団が明確に営業戦略を持ちながら世界各地で公演を続けていたことを明らかにされました。

第44回研究会 2020年8月23日(日)

|

オンライン研究会(13:00~16:00)

司会:杉山怜

研究発表:

山本宗由

「図書館分類における音楽の扱い」

釘宮貴子

「20世紀初期ドイツ・オーストリアにおける音楽のジャポニスム

―― F・ワインガルトナーの音楽作品」

山本さんは、日本十進分類法の初版から第5版までの音楽の分類の特徴について、

アメリカ議会図書館分類法やデューイ十進分類法での音楽分類との比較を交えながら、

その歴史的な変遷を解説されました。時代の変化とともに分類項目の追加や細分化が行われていった過程を分析され、

現代の分類法にも共通する特徴を明らかにされました。

釘宮さんは、フェリックス・ワインガルトナーのオペラ『村の学校』を、

ドイツ・オーストリアの音楽のジャポニスムの観点から分析され、

譜例や音源を交えながら作品の特徴について発表されました。台本の作成経緯や原作との相違、

音楽的な特徴などについて解説され、本作品にみられるワインガルトナーのジャポニズムの特色について考察されました。

第45回研究会 2020年6月13日(土)

|

オンライン研究会(9:00~12:00)

司会:野中亜紀

研究発表:

明木茂夫

「京劇はなぜジンジュになったのか

――学校音楽教科書における東洋音楽用語のカタカナ表記について」

杉山怜

「ヴィリー・メレンドルフの四分音構想

――著書『四分音音楽』(1917) にみられる和声理論」

前半の研究発表では、明木茂夫さんが、現在の義務教育課程で使用される音楽の教科書において、

何点もの東洋音楽用語の誤りが存在する点を指摘されました。

社会の教科書における誤りも共に指摘していただき、そのような事情背景には漢字制限論が存在したこと、

社会科のようなカタカナ表記の規定一覧表が音楽にはない点を問題点として挙げられました。

後半の杉山怜さんの発表では、メレンドルフが20世紀初頭、これまでの音楽との調和を図りながら四分音を取り入れていく姿が浮かび上がりました。

またこの理論的な試みにおいて、どのような特徴があるかを検討するという今後の御展望を述べられました。

第42回研究会 2019年11月16日(土)

|

@名古屋市立大学 北千種キャンパス 音響デザイン室(13:00~16:00)

司会:七條めぐみ

研究発表:

山口真季子

「東ドイツにおけるシューベルト没後125年(1953年)」

レクチャーコンサート:

上田道子(Pf)・籾山陽子

「スクリャービン《24の前奏曲集》における、ショパンの影響と独自性」

前半の研究発表では、山口真季子さんが、第二次世界大戦後の東ドイツにおいてシューベルトの音楽がどのように受容されたのか、

1953年の没後125年に書かれたシューベルト関連の記事から読み解かれました。

後半は、研究会の5周年を記念してレクチャーコンサートを行いました。

籾山陽子さんと上田道子さんが、スクリャービンがショパンを意識した作品を多く作曲していることに注目しながら、

両者の《24の前奏曲集》を比較されました。同じ調性の前奏曲をショパンとスクリャービンで対比し、

実際に演奏を聴いてみることで、和音構成音の類似性やスクリャービンの独自性が浮かびあがりました。

第41回研究会 2019年10月6日(日)

|

@名古屋市芸術創造センター 小会議室 I(9:00~12:00)

司会:國枝由莉

研究発表:

釘宮貴子

「20世紀初期ドイツ・オーストリアにおける日本詩の翻訳と歌曲

―フェリックス・ワインガルトナー『日本の歌』Op.45―」

安田文野

「日仏交流から見た紀元二千六百年奉祝楽曲発表演奏会」

釘宮さんの発表は、20世紀初期ウィーンにおける音楽のジャポニズムの一例として、ワインガルトナーの歌曲集

『日本の歌』Op. 45(1908)を取り上げ、分析考察をもとにこの曲集の独自性を明らかにされました。

それぞれの楽曲に見られる日本の音階や日本風の旋律などを、譜例や音源を用いてわかりやすく示され、

ワインガルトナーが残した日本に関連するほかの作品との違いも述べられました。質疑応答では、

ワインガルトナーの作風や当時の日本音楽に関する研究などについて質問が挙がり、興味深いお話を

伺うことが出来ました。

安田さんは、1940年に行われた紀元二千六百年奉祝楽曲発表演奏会について概観されたあと、

フランスから作品を寄贈されるまでの経緯の詳細を、日仏間やフランス国内で取り交わされた依頼書面および

書簡をもとに明らかにされました。当時の日仏関係があまり良くない状況であったにもかかわらず、

作品を寄贈という形で日本に提供したという部分に着目され、この演奏会の意義についてご自身の考えを

述べられました。質疑応答では、この演奏会が行われた当時小学生だったという佐橋先生の貴重なお話も

伺うことが出来、音楽と政治、そして戦争について考えさえられる奥の深い時間を過ごさせていただきました。

佐橋先生、ありがとうございました。

第40回研究会 2019年8月25日(日)

|

@名古屋市青少年文化センター(アートピア) 第4研修室(9:00~12:00)

司会:釘宮貴子

研究発表:

明木茂夫

「豊田市中央図書館所蔵江戸期抄本『律呂』と彦根城博物館所蔵井伊家伝来典籍『山鳥秘要抄・律』

との関係について」

金丸友理絵

「シュナーベルによるベートーヴェンのピアノソナタの解釈」

明木さんは、膨大な資料を詳細にわたりご研究された成果を,いくつかの手書きの写本をプロジェクタ―で示しながら,

ご説明いただきました。豊田市中央図書館所蔵の『律呂』は,雅楽家・安倍季良(1775-1857)撰『律呂(山鳥秘要抄)』

(非公開)の写本であり,大変貴重な資料であるため先生ご自身により整理が進められているそうです。

いくつかの写本の比較について,とても興味深く聞かせていただきました。また,和琴の調弦に関する図説や音階表を

お示しくださり,西洋音階との共通点・相違点について理解が深まりました。

金丸友理絵さんは、シュナーベルがベートーヴェンのオリジナル資料をいかに重要視していたかということを,

ご説明いただきました。また,チェルニーやビューローなどが書き記した指使いと,シュナーベルが書き記したもの

を譜例でお示しになり,それぞれの特徴について述べられました。シュナーベル版は,ベートーヴェンの指使いを

表記するとともに,シュナーベル自身による指使いをカッコ内に提示しており,演奏家による実用的改訂版でありながらも,

作曲家の意図に忠実な,真正性の高いテクストを提供する原典志向の楽譜であることを明らかにされました。

発表後は幅広い視点から意見交換が行われ,とても有意義な時間を過ごすことができました。研究会終了後は,

近くのカフェに移りさらにリラックスした雰囲気の中で話しが盛り上がりました。ご参加いただいた皆さま、

ありがとうございました。

第39回研究会 2019年6月23日(日)

|

@名古屋市青少年文化センター(アートピア) 第5研修室(9:00~12:00)

司会:海老原優里

研究発表:

杉山怜

「イヴァン・ヴィシュネグラツキーの《コスモス》作品28

―― 四分音による非オクターヴ空間と作品構成 ――」

山本宗由

「日本における音楽図書館界の形成過程

――MLAJとIAMLの機関誌の分析を通して」

杉山さんには、ヴィシュネグラツキーの4台のピアノのための《コスモスCosmos》作品28を実際に聴かせていただきながら、

ヴィシュネグラツキー自身が設定した非オクターヴ空間に基づく各サイクルがどのように曲中で使われているか、

ご説明いただきました。

山本さんは、音楽図書館史についてアメリカとイギリスの例と共にご説明いただき、そこから日本の音楽図書館の立ち位置と現状、

今後の課題について論じられました。

発表後は幅広い視点から意見交換がされました。

第38回研究会 2019年4月27日(土)

|

@名古屋市芸術創造センター 練習室Ⅰ(13:00~16:30)

司会:山本宗由

研究発表:

深堀彩香

「キリシタン時代の聖母マリアに関する一考察」

七條めぐみ

「18世紀ベルリンの楽譜出版業における亡命ユグノーたち――

ベルリン州立図書館、プロテスタンティズム史協会図書館での調査報告」

深堀さんは、聖母マリア受容の背景について概観された後、ミュンヘンでのマリア崇敬も取り上げながら、

日本におけるマリア受容について考察されました。音楽に限らず、

キリスト教布教におけるマリアの意味が議論され、幅広い視点から意見交換が

されました。

七條さんは、18世紀前半のベルリンでの楽譜出版に着目され、ロベール・ロジェと

アルノー・デュサラという二人のユグノーの出版者について、それぞれの出版物を

もとに考察されました。当時のベルリンでの楽譜出版について、刷り方の話から

価格に関することまで、興味深い議論が行われました。

第37回研究会 2019年2月17日(日)

|

@名古屋市芸術創造センター 小会議室Ⅰ(13:00~16:30)

司会:山口真季子

研究発表:

森本頼子

「18世紀ロシアにおける「改革オペラ」上演の展開

――宮廷劇場のオペラ・セリア上演を中心に」

白石朝子

「アンリ・ジル=マルシェックスによる『音楽解釈の講座』(1931)の検討

――近代日本における西洋音楽受容と演奏会の在り方を視点として」

森本さんは、18世紀後半のロシアの宮廷劇場におけるオペラ上演の状況が概観されたあと、1768年から1775年まで宮廷楽長を務めた

トラエッタのロシア時代のオペラ作品である《アンティゴナ》について、その音楽的内容が当時の宮廷楽団や宮廷合唱団の状況との

関連において考察されました。

質疑応答では、宮廷合唱団の充実とロシア正教会における合唱との関係などについて質問が挙がり、興味深いお話を伺うことが

できました。

白石さんは、ジル=マルシェックスが1931年に日本各地で行った講演付きの演奏会について、具体的なプログラムの提示、

コルトーがエコール・ノルマル音楽院で行った音楽講座との共通点、相違点の指摘などを通じて、ジル=マルシェックスが

講演付き演奏会を行った意図が考察されました。

質疑応答では、ジル=マルシェックスの「レクチャー・コンサート」の内容や、「レクチャー・コンサート」というものの定義、

意義などに関してコメントが寄せられ、大変有意義な時間となりました。

第36回研究会 2018年11月18日(日)

|

@名古屋市青少年文化センター 第5研修室(13:00~16:30)

司会:森本頼子

研究発表:

安田文野

「ジャック・イベール作曲〈祝典序曲〉の寄贈の意味」

籾山陽子

「ヘンデル《陽気の人、ふさぎの人、温和な人》の歌詞の扱い」

安田さんは、「紀元二千六百年奉祝楽曲発表演奏会」(1940年12月)のためにイベールが作曲した

〈祝典序曲〉が日本に寄贈された背景について、当時の日仏双方の政治的・文化的背景をもとに考察し、

両国にそれぞれの思惑があったことを明らかにされました。

参加者からは、多くの質問やコメントが寄せられ、今後のさらなる研究の進展を期待する声が聞かれました。

籾山さんは、イタリア・オペラからオラトリオ創作への移行期に作曲された同作の歌詞の扱いについて考察されました。

その結果、ヘンデルは、このオラトリオにおいて、古風な英語と現代的な英語を歌詞においても表現し分けており、

それが聴衆に受け入れられたことが、《メサイア》の作曲につながっていったのではないかという結論を導き出されました。

音源も交えながら歌詞の発音について緻密な分析をされ、参加者からも多くのコメントが寄せられました。

第35回研究会 2018年10月14日(日)

|

@名古屋市芸術創造センター 小会議室Ⅰ(13:00~16:30)

司会:籾山陽子

研究発表:

明木茂夫

「豊田市中央図書館蔵江戸期写本『律呂』初探

―『山鳥秘要抄』諸写本との比較を通して分かったこと」

釘宮貴子

「ハンス・ベトゲ(1876-1946) による日本詩の翻訳と歌曲」

明木さんは、音楽理論書の諸写本の関係などの考察過程と得られた成果について、写本のコピーや

画像を示して解説いただきました。解読体験もさせていただき勉強になりました。参加者の間で

日本での律呂の認識等について様々な意見交換がなされました。

釘宮さんは、ベトゲの翻訳詩とそれによるヴェレスの歌曲が、西欧におけるジャポニスムの

成熟した形であることを、音源を聴かせていただきながら、示されました。当時の日本音楽の

西欧での扱い等について活発な意見交換が行われました。

第34回研究会 2018年8月26日(日)

|

@名古屋市音楽プラザ 第2控室(13:00~16:30)

司会:深堀彩香

研究発表:

山口真季子

「ヘルマン・シェルへンが描くシューベルト像

―社会主義思想との関わりから」

國枝由莉

「セザール・フランクの初期ファンタジーの構造分析」

山口さんは、指揮者であったシェルヘン(1891-1966)がシューベルトの人物像およびその音楽(作品)を

どのように捉えていたかを、シェルヘンが記した未刊行の「シューベルト・ブック」を基に考察されました。

國枝さんは、フランクの初期ピアノ作品の中から「ファンタジー」を取り上げ、同時代の花形ピアニストで

あったリスト、タールベルクが手掛けたファンタジーと比較することによって、フランクの作品にみられる

特徴や傾向を明らかにされました。

第33回研究会 2018年6月17日(日)

|

@名古屋市短歌会館 B1F展示室(9:00~12:30)

司会:高山葉子

研究発表:

杉山怜

「ヨルク・マーガーの四分音研究

― 小冊子『四分音音楽』(1915)を手がかりとして ―」

七條めぐみ

「名古屋におけるドイツ兵俘虜の音楽活動

――1919(大正8)年4月の演奏会を中心に」

今回は会の冒頭で、杉山さんが用意して下さった楽譜を使用し、

フリアン・カリージョ作曲

「四分音による男性アカペラのためのヨハン23世に捧げる革新ミサ曲」より、

キリエを歌いました。

その後、杉山さんは表記の題にてマーガーによる四分音呼称や四分音音程に対する見解、

更にマーガー自身の作品の中での実際の使用例等を、

ご自身でmidi入力された音源を使いながら紹介されました。

七條さんは、これまで注目されてこなかった名古屋俘虜収容所内の音楽活動の様子や、

市民との交流などを明らかにされ、ドイツ兵らの演奏が、当時の名古屋市民が初めて触れる

本場のオーケストラだったのではないかと考察されました。

第32回研究会 2018年4月29日(日祝)

|

@名古屋市芸術創造センター 小会議室Ⅰ(13:00~16:30)

司会:杉山怜

研究発表:

山本宗由

「南葵音楽文庫 再考―先駆的音楽図書館としての再評価」

金丸友理絵

「アルトゥール・シュナーベルによるベートーヴェンのピアノソナタの解釈」

山本さんは、南葵音楽文庫の音楽書の分類法について解説され、その独自性から音楽図書館としての

先進性について考察されました。

金丸さんは、ピアニストのアルトゥール・シュナーベルが校訂したベートーヴェンのピアノソナタについて、

指使いの特徴やフォルテピアノでの演奏感覚から、その独自性について発表されました。

第31回研究会 2018年2月25日(日)

|

@名古屋市芸術創造センター 中会議室(13:00~16:30)

司会:七條めぐみ

研究発表:

釘宮貴子

「19世紀末から20世紀初頭のドイツ・オーストリアにおける日本詩と歌曲集

―カール・フローレンツ『東方よりの表敬』と歌曲集」

森本頼子

「18世紀ロシアにおけるオペラ・セリア上演の実態

―エリザヴェータ女帝時代(1741~62年)を中心に」

釘宮さんは、明治期にお雇い外国人として来日したカール・フローレンツによる日本語の詩のドイツ語訳と、

その翻訳詩集にインスピレーションを得て作曲された歌曲集の特徴から、ドイツ・オーストリアにおける

ジャポニスムのあり方についてご発表されました。

森本さんは、「古代ローマ」を題材とするオペラ・セリアの上演について、上演の経緯や作品の構成、

演出方法などから、ロシア・オペラ史における特徴を考察されました。また、昨年12月9日に

早稲田大学オペラ研究所主催で行われたシンポジウム「モンテヴェルディのオペラから広がる

バロック・オペラの世界」についても、ご報告がありました。

第30回研究会 2017年11月26日(日)

|

@名古屋市短歌会館 B1F展示室(9:00~12:30)

司会:釘宮貴子

研究発表:

野中亜紀

「古代エジプトのトランペット

―ツタンカーメン王墓出土のトランペットに関する一考察」

新田愛

「後期ソ連における大バッハの受容

――演奏会、レコード、映画、追悼行事などの諸事例から」

野中亜紀さんは多くの図版を示しながら,古代エジプトのトランペットについてご発表をなさいました。

新田愛さんは映像資料とともに,後期ソ連の大バッハ受容についてご発表なさいました。

お二方のご発表は,新しい発見や今後の展望に満ちており,活発な意見交換が行われました。

第29回研究会 2017年10月21日(土)

|

@名古屋市芸術創造センター 練習室Ⅱ(13:00~15:30)

司会:山口真季子

研究発表:

丹下聡子

『陸軍第三師団軍楽隊の活動 ――鶴舞公園奏楽堂での演奏会――』

丹下さんは「陸軍第三師団軍楽隊の活動ーー鶴舞公園奏楽堂での演奏会」というタイトルで、名古屋を拠点に活動した

陸軍第三師団軍楽隊について、『名古屋新聞』に掲載された演奏会の曲目とその傾向を中心にご発表されました。

発表後は、記事に見られる作曲家名や曲目の表記、大阪の第四師団軍楽隊との関わり等について、活発な意見交換が行われ、

有意義な会となりました。

第28回研究会 2017年8月6日(日)

|

@名古屋市芸術創造センター 小会議室 I(13:00~16:30)

司会:深堀彩香

研究発表:

山口真季子「シェーンベルクのシューベルト解釈―所蔵楽譜における書き込みを手がかりに」

籾山陽子「日本語の特殊モーラの音響的特徴とそのテープ音楽における反映」

山口さんは、アーノルト・シェーンベルク・センター(ウィーン)で行った調査の報告を交えながら、ご発表されました。

シェーンベルクの著作物や所蔵楽譜への書き込みなどから、彼がシューベルトの音楽をどのように評価していたのかを考察されました。

籾山さんは、日本語の歌詞の中でも特に促音と撥音に着目し、音響音声学的分析を行い、両者の特性と音楽へのその反映について考察されました。

いずれの発表後にも、活発な意見交換が行われ、とても充実した討議となりました。

第27回研究会 2017年6月10日(土)

|

@名古屋市青少年文化センター(アートピア) 第3研修室(13:00~18:00)

司会:高山葉子

研究発表

七條めぐみ

「アムステルダムにおけるリュリのオペラ受容

――楽譜出版者エティエンヌ・ロジェ(1665/66-1722)による「組曲版」を中心に」

國枝由莉

「ピアニストとしてのセザール・フランク――音楽雑誌からみる演奏活動」

安田文野

「ジャック・イベール作曲〈祝典序曲〉の歴史的背景」

七條さんは、リュリのオペラの組曲版の特徴を、ロジェの生い立ちと活動、カタログを用いた楽譜の販売方法、

出版者の手による音楽の加工に焦点を当てて考察し、それらをオランダにおけるリュリのオペラ受容の中に位置付けてお話されました。

國枝さんは「ピアニストとしてのセザール・フランク――音楽雑誌からみる演奏活動」と題して、

19世紀前半に刊行された『ガゼット』と『 メネストレル』の2つの音楽雑誌の記事から、

1837年から1846年におけるピアニストとしてのフランクの姿を考察されました。

安田さんは「ジャック・イベール作曲〈祝典序曲〉の歴史的背景」と題して、

イベールが1940年に日本で行われた紀元二千六百年奉祝楽曲発表演奏会のために作曲した〈祝典序曲 Ouverture de Fete〉が、

その後に行われたドイツ占領下の1942年に行われたフランス初演、

更に1944年のパリ解放後に行われたパリ音楽院管弦楽団の1944‐45年シーズンの最初の演奏会では、

どのような意味付けをされて演奏されたのかを考察されました。

いずれのご発表もそれぞれ非常に興味深く、

発表後には多くの意見が交わされ、充実した議論が行われました。

第26回研究会 2017年4月29日(土祝)

|

@名古屋市芸術創造センター 中会議室(13:10~16:30)

司会:森本頼子

研究発表

山本宗由

「南葵音楽文庫が近代日本の音楽文化に与えた影響

――南葵楽堂における演奏会を中心に――」

杉山怜

「イヴァン・ヴィシュネグラツキーの1930年代の四度和声に関する

理論的探求」

レクチャーコンサート報告

深堀彩香

「パイプオルガンコンサート&レクチャー

~浦上四番崩れから150年を迎えて」

山本さんは、修士論文の研究成果を中心にご発表されました。これまで注目されてこなかった南葵楽堂の演奏会活動について

さまざまな資料をもとに明らかにし、近代日本音楽史に残した足跡について考察されました。

杉山さんは、ヴィシュネグラツキーの論考をもとに、四度和声理論がどのようなものなのかを詳しく分析し、

その後の作曲技法にどのようにつながっていったのかを考察されました。

いずれの発表に対しても、出席者からは、今後の研究のヒントになりそうな質問やコメントが多く寄せられました。

これからの研究の進展に大いに期待します。

深堀さんは、ご自身が企画・出演されたレクチャーコンサート

(2017年2月19日、長崎・浦上天主堂)の報告をされました。コンサートの概要とともに、レクチャーをどのように構成したか

という点について、映像資料も使って詳しく説明されました。このコンサートは、長崎を中心に大きな関心を集めたそうで、

研究会のメンバーがこうして研究成果を一般に広く紹介して活躍されることは大変喜ばしいことでもあります。

総じて、お三方の素晴らしい発表・報告を多くの出席者の方と聴くことができ、

新年度の幕開けを飾るにふさわしい充実した研究会となりました。

第25回研究会 2017年2月18日(土)

|

|

@愛知県立芸術大学 小演奏室B(10:00~14:30)

司会:海老原優里

研究発表:

森本頼子

「白系ロシア人歌劇団の研究(1)

――1920年代のハルビンを中心に――」

高山葉子

「中川運河における現代アート活用の意義と課題

~中川運河助成ARToC10採択事業「航跡図

-artery of sound-」の事例から~」

高山さんは2016年度中川運河助成ARToC10からの助成金を受けられ、2016年の10月から11月にかけて名古屋市中川区で

アートプロジェクト「航跡図-artery of sound-」の公演をされました。中川運河という土地、そこに暮らす人々との

関わりを生かした高山さんのプロジェクト。数々のメディアに取り上げられたその幻想的な光と音楽とパフォーマンスの

コラボレーションに引き込まれました。

森本さんはロシア革命後に極東地域に亡命した白系ロシア人によるオペラ活動に焦点を当て発表してくださいました。

日本のオペラ文化を発展させるきっかけとなった歌劇団の活動はこれまで研究がなされてこなかったということで、

今後のご研究の発展に注目です!

第24回研究会 2016年12月4日(日)

|

@名古屋市芸術創造センター 小会議室Ⅱ(13:10~16:30)

司会:籾山陽子

研究発表

海老原優里「理想とする楽曲演奏を可能とする音高に適した音圧コントロールの開発」

成本理香「兼田敏作品にみる十二音技法」

海老原さんは、同じ音圧で打鍵しても音高により音量が異なることに着目し、理想の表現を実現する技法の開発について

グラフの資料を提示しながら発表して下さいました。

成本さんは、恩師の作品を発掘しその業績を研究する中で浮かび上がってきた特徴的な事柄について

CDも用いて発表して下さいました。

お二人とも研究の端緒の発表ということで、展開の可能性について参加者から多くの意見が出され、有意義な会となりました。

第23回研究会 2016年10月29日(土)

|

@名古屋市芸術創造センター 中会議室(13:10~16:30)

司会:小中ひかり

研究発表

釘宮貴子

「ゲオルク・カペレンの和声理論

―『小学唱歌 伊澤修二の日本の旋律』(1904) 編曲の背景と分析を中心に―」

深堀彩香

「イエズス会士の報告から読み解く宣教地での音楽教育

―16世紀のゴアと日本を例に―」

釘宮さんは、「ゲオルク・カペレンの和声理論」について、

『小学唱歌 伊澤修二の日本の旋律』(1903年)の編曲を取り上げ、

編曲に至った背景の考察と彼の編曲方法の分析をされました。

深堀さんは、「イエズス会士の報告から読み解く宣教地での音楽教育」について、

16世紀のゴアと日本に注目し、イエズス会士が記した記録から

具体的な音楽教育活動の事例を取り上げて、双方を比較されました。

お二方とも多くの貴重な資料や情報を提示しながら緻密な分析をされ、興味深いご発表でした。

意見交換も活発に行われて有意義な時間となりました。

第22回研究会 2016年8月21日(日)

|

@名古屋市芸術創造センター 小会議室Ⅱ(13:10~16:30)

司会:釘宮貴子

研究発表

丹下聡子「比田井洵編著『アルテフルート教則本』出版について」

籾山陽子「日本語の声楽曲における促音の歌詞付けの相違の歌唱音響への反映」

丹下さんは、貴重な資料を示しながら、「比田井洵編著『アルテフルート教則本』出版について」ご発表くださいました。

籾山さんは、録音データの解析を示しながら、「日本語の声楽曲における 促音の歌詞付けの相違の歌唱音響への反映」についてご発表くだいました。

興味深いご発表について、活発な意見や質問が出まして、とても有意義な時間となりました。

第21回研究会 2016年6月19日(日)

|

@名古屋市芸術創造センター 小会議室Ⅱ(13:10~16:30)

司会:大蔵真由美

研究発表

山口真季子

「シェーンベルクとシューベルト――《セレナード》D889編曲を中心に」

國枝由莉

「楽譜出版社J. シューベルトの出版活動の実態――シューマンとの関係から」

第20回研究会 2016年4月29日(金祝)

|

@名古屋市芸術創造センター 小会議室Ⅰ(13:10~16:30)

司会:海老原優里

研究発表

発表者:七條めぐみ

論題:「エティエンヌ・ロジェ(1665/66-1722)を取り巻く書籍業者のネットワーク

――ド・ロルム、ヴァイヤント家との関係を中心に」

発表者:杉山怜

論題:「イヴァン・ヴィシュネグラツキーの1920年代前半の「連続体」技法

――《弦楽四重奏曲第1番》作品13の作品構想」

七條さんは、今年度博士論文をご提出するということでその内容を発表されました。

アムステルダムのエティエンヌ・ロジェによる楽譜出版の背景とその手法の斬新さを解き、

一方で彼が行ったフランス音楽出版の再評価について発表されました。

杉山さんは、ロシアの作曲家イヴァン・ヴィシュネグラツキーの微分音の技法の扱い方や独自性について、

楽譜と音源を交えながら発表されました。

第19回研究会 2016年2月28日(日)

|

@名古屋市芸術創造センター 小会議室Ⅱ(13:10~16:30)

司会:白石朝子

研究発表

発表者:深堀彩香

論題:「音楽面からみるイエズス会の東洋宣教

―16世紀半ばから17世紀初期におけるゴア、日本、マカオを対象として」

発表者:籾山陽子

論題:「ヘンデルの声楽作品における英語の歌詞付けの考察――発音変化の視点から」

深堀さんは、今年ご提出された博士論文をもとに、複眼的かつ多層的な視点により、

音楽面からみるイエズス会の東洋宣教についてご報告してくださいました。籾山さんは、

これまでのご研究の発展から、独自の新しい視点により、ヘンデルの声楽作品における

英語の歌詞付けについてご報告してくださいました。

参加者からは、多くの質問やコメントが寄せられ、有益な意見交換を行うことができました。

第18回研究会 2015年11月29日(日)

|

@名古屋市芸術創造センター 小会議室Ⅰ(13:10~16:30)

司会:森本頼子

研究発表

発表者:丹下聡子

論題:「村松孝一研究(1)ベーム式フルート製作の始まり――明治期から昭和初期における国内の楽器情況――」

発表者:白石朝子

論題:「幼児を対象とした演奏会の内容構成に対する一考察―「音」と「語りかけ」に着目して―」

丹下さんの発表は、村松孝一のフルート製作に焦点をあてたものであり、今回は、日本におけるフルートの受容状況について、

緻密な資料調査をもとに報告してくださいました。白石さんは、幼児を対象とした演奏会活動の現状や課題について、

ご自身が主催した「おやこ音楽会」の体験談を交えながら、報告してくださいました。参加者からは、

多角度から質問やコメントが寄せられ、有益な意見交換ができました。

第17回研究会 2015年10月4日(日)

|

@名古屋市短歌会館 B1F展示室(13:10~16:30)

司会:山口真季子

研究発表:

発表者:國枝由莉

論題:「セザール・フランク《協奏的三重奏曲》第4番作品2の出版に関する一考察

―自筆譜と初版譜の比較―」

発表者:大蔵真由美

論題:「鴨川町文化協会資料(資料紹介)

―千葉県文書館所蔵「鴨川市須永万里子家文書」」

國枝さんは、フランクのピアノ三重奏曲作品2の自筆譜と初版譜との違いについて、

演奏者ならではの視点でお話くださいました。大蔵さんは、アジア・太平洋戦争期における地方文化運動の実態を

窺い知ることのできる資料として、新たに入手された鴨川町文化協会資料の紹介をしてくださいました。

興味深いご発表をありがとうございます。

第16回研究会 2015年8月2日(日)

|

@名古屋市芸術創造センター 小会議室Ⅱ(13:10~16:30)

研究発表:

発表者:釘宮貴子氏

論題:「ゲオルグ・カペレンの和声理論」

発表者:高山葉子氏

論題:「ミュージック・シアター受容における知覚的統合

――音楽受容における「共通感覚」――」

釘宮氏の発表は、分かり易い図解を交えて、現在はあまり目にしない独特な理論を丁寧に示しながらの発表、

高山氏の発表は、昨年度提出された博士論文に基づくもので、氏の独自の視点からの盛りだくさんな内容の発表で、

いずれも参加者それぞれの視点から多くの意見が出され、有意義な意見交換をすることができました。

第15回研究会 2015年7月12日(日)

|

@名古屋市東生涯学習センター 第4集会室(14:00~16:00)

発表者:成本理香氏

論題:「Traditional and Contemporary Musics in Post-War Japan」

執筆中の書籍論文のテーマや構想についてご説明の後、論のまとめ方に迷われているということで、

参加者が意見を出し合いました。意見交換をし、ご自分でも説明をなさっていくことにより、

方針がまとまってきたご様子で、有意義な時間となりました。

第14回研究会 2015年6月28日(日)

|

@名古屋市短歌会館 B1F展示室(13:30~16:00)

発表者:海老原優里氏

論題:「C. ドビュッシー校訂のショパン全集における指使い

――ポジション保持に焦点をあてて」

執筆中の博士論文の構想についてご説明の後、その中の1テーマにつき、詳しく発表をしていただきました。

論文を仕上げるためにあと一歩のアイデアをということで、様々な意見や有益な情報が与えられました。

博論の仕上げの目安についての言及もあり、有意義な意見交換ができました。

第13回研究会 2015年5月24日(日)

|

@名古屋市芸術創造センター 小会議室Ⅰ(14:00~16:00)

発表者:森本頼子氏

論題:「シェレメーチェフ家の農奴劇場(1775~97年)におけるロシア・オペラの創出

――フランス・オペラ受容はどのように結実したか――」

今春提出された博士論文の概要を現物も見せていただきつつ説明していただいたのち、

そのうちの1つのテーマにつき丁寧に掘り下げた発表をしていただき、

さらに今後取り組む予定の新たなテーマについてもお話しいただきました。

的を射た質問もいくつか出され、豊かな意見交換ができました。

第12回研究会 2015年4月12日(日)

|

@名古屋市短歌会館 B1F展示室(10:00~12:00)

発表者:山口真季子氏

論題:「ヘルマン・シェルヘンによる《未完成交響曲》の解釈

―第一楽章を中心に―」

新しいテーマに着手し始めた段階とはいえ、入念な研究に基づくご発表で、

参加者には研究の手法なども含めて参考になりました。また、資料の入手方法について、

参加者それぞれの経験も交えて、豊かな意見交換ができました。

第11回研究会 2015年3月14日(土)

|

@名古屋市芸術創造センター 中会議室(10:00~12:00)

発表者:杉山怜氏

論題:「イヴァン・ヴィシュネグラツキーの「超芸術」の概念

― 1917年の論考「超芸術の本質について」を中心に ―」

発表者から研究テーマに関する論考についての考察が示され、

参加者からは今後の方向性や発展の可能性について多くの意見や助言が与えられるなど、

有意義な意見交換ができました。

第10回研究会 2015年2月22日(日)

|

@名古屋市短歌会館 3F集会室(10:00~12:00)

発表者:籾山陽子

論題:「16~18世紀のイギリス教会音楽の歌詞付けへの英語の音節数変化の反映」

詰めの甘い箇所があるなど準備の至らない発表でしたが、忌憚なくご指摘をいただき、

今後の研究の指針が与えられ、展望を語ることもでき、有意義な会となりました。

第9回研究会 2015年1月25日(日)

|

@名古屋市芸術創造センター 中会議室(10:00~12:00)

発表者:深堀彩香氏

論題:「16世紀のゴアにおけるイエズス会の音楽活動」

海外で取材してきた資料に基づく研究成果を氏のこれまでの研究と照らし合わせて発表していただき、

まだまだ研究の余地が大きい分野であることが示され、今後の研究の進展が楽しみになりました。

第8回研究会 2014年12月14日(日)

|

@名古屋市短歌会館 3F会議室(10:00~12:00)

発表者:大蔵真由美氏

論題:『戦時期日本における「文化統制論」の考察

―ジャーナリズムにおける音楽界への言及に着目して―』

直前の学会で発表された戦時期日本の文化統制論についての研究に関連して、当研究会のために音楽界への言及に着目して

考察したご発表は、ともすれば音楽現象やステレオタイプ的な時代背景にのみ着目しがちな音楽研究者にとって、

とても有意義なもので、できればたくさんの方々に聞いていただきたい内容でした。

第7回研究会 2014年11月16日(日)

|

@名古屋市芸術創造センター 中会議室(10:00~12:00)

発表者:山口真季子氏

論題:「ヴィーン男声合唱協会とシューベルト」

ウィーンでの資料調査に基づいた研究成果を、画像やグラフ等を多く用いて説得力のある発表をしていただき、

的確な意見交換を行うことができました。

第6回研究会 2014年10月25日(土)

@名古屋市短歌会館 3F集会室(10:00~12:00)

発表者:海老原優里氏

論題:『ドビュッシーのピアニズム

―ドビュッシーによるショパン作品の校訂版の指使いとフレージングの考察から―』

参加者が少なかったにもかかわらず、途切れることのない意見交換を時間いっぱい行うことができました。

せっかく準備をして下さったのに多くの方々に参加していただけなかったのは残念でした。

第5回研究会 2014年9月21日(日)

|

@名古屋市芸術創造センター中会議室(10:00~12:00)

発表者は釘宮貴子氏

論題は、『ルドルフ・ディットリヒによる日本音楽研究』

PC、タブレット、スマホを駆使して、音や画像を示しながらの発表に対して、ご参加いただいた方々には

各人の研究テーマと関連付けたご意見を出していただき、有意義な時間を持つことができました。

第4回研究会 2014年8月24日(日)

|

@名古屋市中生涯学習センター第3集会室(10:00~12:00)

発表者は丹下聡子氏

論題は、『アルテスの導音のための指使いに関する考察――ベートーヴェンのソナタ《春》の第1楽章を例に――』

フルートの実演も交えた分かり易いご発表に対し、ご参加いただいた方々には積極的に意見交換していただき、

有意義な時間を持つことができました。

第3回研究会 2014年7月26日(土)

|

@名古屋市短歌会館3F集会室(10:00~12:00)

発表者は高山葉子氏

論題は、『マウリツィオ・カーゲル《Match-für drei Spieler》における知覚的統合

――アインザッツの身振りと音響的要素の関わり――』

動画も交えた臨場感のあるご発表に対し、

ご参加いただいた方々には積極的に発言していただき、

有意義な時間を持つことができました。

第2回研究会 2014年6月22日(日)

|

|

@名古屋市昭和生涯学習センター第1集会室(13:00~16:00)

発表者は白石朝子、森本頼子の両氏。

白石氏の論題は「アンリ・ジル=マルシェックスによる日仏文化交流の試み――4度の来日(1925-1937)における

音楽活動と日本音楽研究をもとに――」、森本氏の論題は「シェレメーチェフ家の農奴劇場におけるフランスの

トラジェディ・リリック上演――サッキーニ作曲《ルノー》のロシア語上演はどのように行なわれたか――」でした。

ご参加いただいた方々には積極的に発言していただき、有意義な時間を持つことができました。

第1回研究会 2014年5月17日(土)

|

@名古屋市短歌会館3F集会室(10:00~12:00)

発表者は小中ひかり氏。

論題は「ハンカ・シェルデルプ・ペツォルトの音楽活動」でした。